点 P 和 ⊙A 的位置关系有三种:P 在 ⊙A 外;P 在 ⊙A 内;P 在 ⊙A 上.

设 P 到圆心 A 的距离为 d,⊙A 的半径为 r,则:

- P 在 ⊙A 外,当且仅当 d>r.

- P 在 ⊙A 内,当且仅当 d<r.

- P 在 ⊙A 上,当且仅当 d=r.

⊙A:(x−xA)2+(y−yA)2=r2.快速判断 P(x0,y0) 和 ⊙A 的大小关系.

注意到将 (x0,y0) 代入上述方程等号左侧得到

(x0−xA)2+(y0−yA)2

不难看出这就是 P 到圆心 A 的距离 d2,而等号右侧为 r2,它们的大小关系可以直接说明 d 与 r 的大小关系:

- d2>r2,当且仅当 d>r,当且仅当 P 在 ⊙A 外.

- d2<r2,当且仅当 d<r,当且仅当 P 在 ⊙A 内.

- d2=r2,当且仅当 d=r,当且仅当 P 在 ⊙A 上.

因此,在标准式中,只需:

- 直接将 待判断点的坐标 代入 方程左侧.

- 看 方程左侧的结果与方程右侧的大小关系,即可确定 点与圆的位置关系.

判断点 (1,−3) 与圆 (x−2)2+(y+1)2=6 的位置关系.

(1−2)2+(−3+1)2=5<6.因此点在圆内.

⊙A:x2+y2+Dx+Ey+F=0.快速判断 P(x0,y0) 和 ⊙A 的大小关系.

注意到

x2+y2+Dx+Ey+F=(x+2D)2+(y+2E)2−4D2+E2−4F

因此对于一般式

x2+y2+Dx+Ey+F=0

将 P(x0,y0) 代入方程左侧后,左侧的结果为:

d2(x0+2D)2+(y0+2E)2−r24D2+E2−4F

也即左侧的结果为 d2−r2,显然其与 0 的大小关系决定 d 与 r 的大小关系:

- 小于 0 时 d<r,点在 圆内.

- 等于 0 时 d=r,点在 圆上.

- 大于 0 时 d>r,点在 圆外.

因此 一般式 可以像 标准式 一样,将 点的坐标直接代入方程左侧,与 右侧比较,从而 判定点的位置.

判断点 (1,1) 与圆 x2+y2−4x−8y+15=0 的位置关系.

12+12−4−8+15=5>0.因此点在圆外.

若过点 (1,2) 总可以作两条直线与圆 x2+y2+kx+2y+k2−15=0 相切,求实数 k 的取值范围.

首先 方程要表示圆(至少需要让题目给出的方程是合法的圆一般式),Δ>0,即

k2+22−4(k2−15)>0解得 −383<k<383.

其次,过点能作圆的两条切线 等价于 点在圆外,类似地:

- 能恰作一条切线 等价于 点在圆上.

- 至少能作一条切线 等价于 点在圆上 或 点在圆外.

这里点在圆外,因此

12+22+2k+2×2+k2−15>0解得 k<−3 或 k>2.

综合两个不等式的解集,可知 k∈(−383,−3)∪(2,383).

无论 a 取何值,直线 ax+a+y+1=0 与圆 x2+y2−2x−2y+b=0 始终相交,求 b 的取值范围.

将含参直线拆成交点直线系:

a(x+1)+y+1=0即一个恰能取到经过定点 P(−1,−1) 的,除 x+1=0 外所有直线的直线系.

该直线系中所有直线与圆相交,有两种可能:

可能性一:定点 P 在 圆内.

此时过 P 的直线一定与圆相交.

可能性二:定点 P 在 圆上,且过 P 的切线为 x+1=0.

此时,过 P 的所有直线中,除切线以外所有直线与圆相交,只要这个切线是那个恰好取不到的线,则这种情况也成立.

第二种情形是可以排除的:注意到圆心为 (1,1),与 P(−1,−1) 连线不水平,因此 P 在圆上时,过 P 的切线一定不竖直,不可能为 x+1=0.

因此只可能是 P 在圆内,有

(−1)2+(−1)2−2×(−1)−2×(−1)+b<0解得 b∈(−∞,−6).

例题 1.2.2 中,需要特别判断 Δ>0,但例题 1.2.3 不用.为什么?

对于任意满足下面形式(Δ 不一定大于 0)的方程

x2+y2+Dx+Ey+F=0将待判断点 P(x0,y0) 代入方程左侧的式子,得到的结果为

x02+y02+Dx0+Ey0+F=d2(x0+2D)2+(y0+2E)2−Δ>0时表示r24Δ例题 1.2.2 中,式子

x02+y02+Dx0+Ey0+F>0⟹d2>4Δ当 Δ>0 时,方程表示圆,当且仅当 d2>4Δ=r2,表示 点在圆外,上式成立.

Δ≤0 时,方程不表示圆,此时只要 d 与 Δ 不同时为 0,上不等式也成立.

因此,上面的不等式成立 不一定 说明 方程表示圆,还需要加上 方程表示圆 的条件排除不表示圆的情形.

但在例题 1.2.3 中,判定 点在圆内,用到的不等式为

x02+y02+Dx0+Ey0+F>0⟹d2<4Δ这个不等式 自动限制了 Δ>0,因此这个不等式成立时,方程表示的一定是圆,因此无需再加条件舍去解.

因此,对于 Δ 含参,不确定正负性的一般式:

- 点在圆外 需要额外讨论 Δ,舍去非圆情形.

- 点在圆内 不需要讨论 Δ(当然讨论也可).

- 点在圆上 需要讨论 Δ,因为 d=Δ=0 时,等式 x02+y02+Dx0+Ey0+F=0 成立,但原方程表示的不是圆.

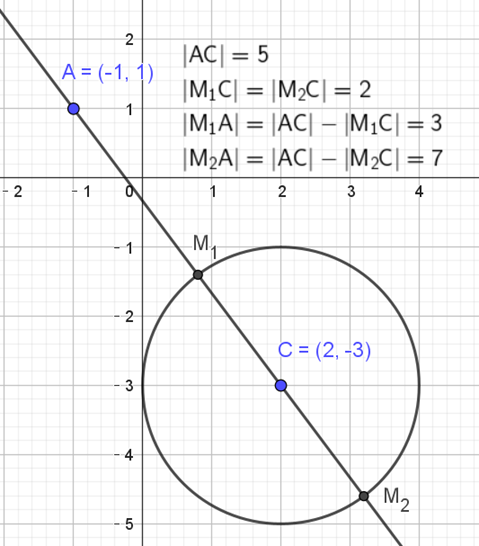

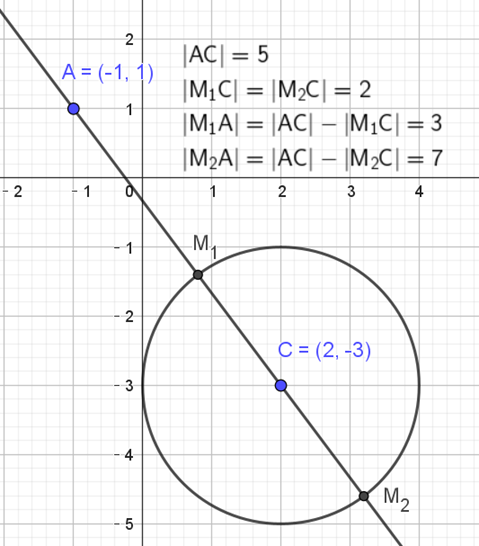

已知 ⊙C 和一点 A,求点 A 到 ⊙C 上一动点 P 的距离取值范围.

记号:

- ⊙C 半径为 r,为 动点 与 圆心 的距离.

- ∣AC∣=d,为 定点 与 圆心 的距离.

- 所求距离 ∣AP∣=a,为 动点 与 定点 的距离.

结论:a 的值域为

[∣d−r∣,d+r]

下面只证明 a 的最小值是 ∣d−r∣,最大值是 d+r,至于为什么 [∣d−r∣,d+r] 中的每个值都一定能取到,可以感性理解为「P 移动时距离连续变化」,严格的证明没有必要.

根据两点之间线段最短,我们有:

⎩⎨⎧∣AP∣+∣PC∣≥∣AC∣∣AC∣+∣CP∣≥∣AP∣∣CA∣+∣AP∣≥∣CP∣

即

⎩⎨⎧d+r≥aa+r≥da+d≥r

这等价于 max(d−r,r−d)≤a≤d+r,即 ∣d−r∣≤a≤d+r.

现证明最小值 ∣d−r∣ 和最大值 d+r 均能被取到,并说明取到时的情形.

作直线 AC,其一定与圆有两个交点(因为 C 在圆内部),且一个交点 P1 位于从 C 出发远离 A 一侧的方向,一个交点 P2 位于从 C 出发靠近 A 一侧的方向.

不难发现 P1 取到最大值 d+r,P2 取到最小值 ∣d−r∣,证毕.

已知点 M(x,y) 在 ⊙C:x2+y2−4x+6y+9=0 上,求 x2+y2+2x−2y−4 的取值范围.

根据隐距离的知识,容易发现所求可以转化为 (x+1)2+(y−1)2−6 的取值范围,即 (x,y) 到 (−1,1) 的距离的平方 −6 的取值范围.计算 (x,y) 到 (−1,1) 的距离取值范围即可.

所给圆配方得 (x−2)2+(y+3)2=4,圆心为 (2,−3),半径为 2.

(−1,1) 与圆心 (2,−3) 的距离为 5,圆的半径为 2,因此所求距离的取值范围是 [3,7].

原式取值范围为该距离的平方 −6 的取值范围,即 [3,43].

⊙A 和直线 l 的位置关系有三种:l 与 ⊙A 相离;l 与 ⊙A 相交;l 与 ⊙A 相切.

设圆心 A 到 l 的距离为 d,⊙A 的半径为 r,则:

- l 与 ⊙A 相离,当且仅当 d>r,当且仅当 l 与 ⊙A 没有交点.

- l 与 ⊙A 相交,当且仅当 d<r,当且仅当 l 与 ⊙A 有两个交点.

- l 与 ⊙A 相切,当且仅当 d=r,当且仅当 l 与 ⊙A 恰有一个交点.

判断直线与圆的位置关系有两种角度,对应地,在解析几何中我们也有两套判断方式.

用点到直线的距离公式算出 d,直接和 r 比较,即可得到圆与直线的位置关系.

还可以从交点数量的角度判断直线与圆的位置关系.联立直线与圆的方程:

{Ax+By+C=0x2+y2+Dx+Ey+F=0

这虽然是一个二元二次方程组,但有一个方程是一次的.

不妨设 B=0,此时 y 可以由 x 线性表出;利用这个线性关系将第二个方程的 y 消去,使其变为二元一次方程.

(如果 B=0,则一定有 A=0,反过来将 x 用 y 线性表出即可.)

形式化地,当 B=0 时,我们可以将方程等价变形为:

{y=f1(x)f2(x,y)=0

然后等价变形为:

{y=f1(x)f2(x,f1(x))=0

根据第一个方程,一个 x 恰好对应一个 y.那么,

f2(x,f1(x))=0 方程解的个数 = 整个方程组解的个数 = 圆与直线的交点总数.

因此判断 f2(x,f1(x))=0 方程解的个数即可.

f2(x,f1(x))=0 是一个二元一次方程,判断其解的个数,我们可以判断 Δ 的正负性.

- Δ=0 时有一个解,对应一个交点,对应相切.

- Δ>0 时有两个解,对应两个交点,对应相交.

- Δ<0 时有零个解,对应零个交点,对应相离.

判断直线 x−y+4=0 与圆 x2+y2=8 的位置关系.

联立:

{x−y+4=0x2+y2=8变形为

{y=x+4x2+(x+4)2=8该方程组解的个数与 x2+(x+4)2=8 中解的个数相同,整理得 x2+4x+4=0.

计算其判别式 Δ=42−4×4=0,直线与圆相切.

该方法可将直线与圆的交点坐标顺便解出.但这里有一个注意事项.来看下面的错误示范:

判断直线 x−y+4=0 与圆 x2+y2=8 的位置关系.

联立:

{x−y+4=0x2+y2=8变形为

{y=x+4x2+(x+4)2=8代入消元,第二个方程变形为 x2+4x+4=0,解得 x=−2.将 x=−2 代入第二个方程后,有 (−2)2+y2=8,解得 y=2 或 y=−2.

因此,直线与圆有两个交点,直线与圆相交.

上面做法的错误之处在于:

{y=x+4x2+(x+4)2=8

其等价的结果应为:

{y=x+4x=2

利用圆方程解出 x 后,必须重新代入 直线方程 才能得到正确的 y.

首选距离法.判别式法与距离法相比,计算量一般更大,尤其当方程含参时一定选择距离法.

- 当询问直线和圆的交点坐标时,再考虑联立法.

- 当已知 含参直线 与圆 相切,求 切点坐标 时,先用距离法 把 参数求出,再 联立方程 求坐标.

事实上,单纯运用判别式判定交点数几乎不用,因为使用判别式法的情景通常都是要进一步求具体交点坐标.

若直线 3x+4y+5=0 与圆 (x+a)2+(y+1)2=1 恰有一个公共点,求 a 的值.

由题可知圆心为 (−a,−1),半径为 1.

圆心到直线的距离为 1,即 32+42∣−3a−4+5∣=1,解得 a=−2 或 a=−34.

过 圆外或圆上 一点 A 作 ⊙C 的切线 l,求 l 的方程.

先根据 l 过点 A 列出斜率为参数 k 的点斜式方程.

这一步需要提前讨论 直线斜率不存在 的情形,即要先判断过 A 的 竖直线 是否与 ⊙C 相切.

然后利用距离法,根据 圆心 C 到 l 的距离等于 r 列出方程,求出参数 k 的值.

从 ⊙C:(x−1)2+(y−1)2=1 外一点 P(2,3) 向圆引切线,求切线方程.

⊙C 的圆心为 (1,1),半径为 1,设过 P 的直线 l 为圆的切线.

当 l 不存在斜率时,l:x=2,圆心到 l 的距离等于半径,因此 x=2 是一条切线.

当 l 存在斜率 k 时,设 l:y−3=k(x−2),则圆心到 l 的距离等于 r.

l 的一般式为 kx−y−2k+3=0,则

k2+1∣k−1−2k+3∣=1解得 k=43,整理可得 l:3x−4y+6=0.

综上,l 的方程为 x=2 或 3x−4y+6=0.

圆外 一点向圆必定可以引出两条切线.

因此,在 填选 中,对于 圆外一点 向圆引切线的题目,可直接考虑设 k 解方程:

- 如果只算出来 一个解,说明另一个解是 竖直线.

- 如果算出 两个解,则 竖直线 一定 不是解.

在 大题 中该讨论还是要讨论,当然可以根据 必定引出两条切线 检验自己是否算错.

注意:圆上一点 只能引出一条切线,没有上述结论.

过 圆上 一点 A 作 ⊙C 的切线 l,求 l 的方程.

考虑到 圆上一点的切线与过该点的半径垂直,l 存在法向量 CA.

再根据 A 在 l 上,可直接根据点法式写出 l 的方程.

这个做法比设 k 简单很多,因此 对于点在圆上的题目请采用这种策略计算切线方程.

过点 P(3,1) 作 (x−1)2+y2=5 的切线,求切线方程.

先判定一下 P 的位置.(3−1)2+12=5,因此 P 在 圆上.

圆心 C(1,0),CP=(2,1),点法式给出切线方程

2x+y=2×3+1×1=7即 2x+y−7=0.

过一点求切线方程的题目,应 优先判定点与圆的位置关系,从而找到最简单的解题策略.

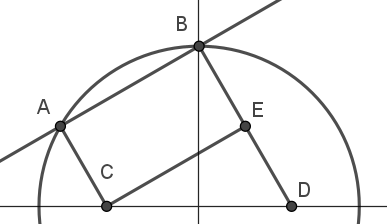

一直线 l 与 ⊙C 交于 A,B 两点,求 ∣AB∣.

联立 l 与 ⊙C,求出两个交点的坐标,用两点间距离公式计算是最直接的方案,但 很繁琐,完全不推荐使用.

更明智的策略是:

- 计算 圆心 ⊙C 到 直线 l 的距离 d.这个距离即 圆心到弦的距离,称作 弦心距.

- 设 ⊙C 半径为 r,则 2r2−d2 即为答案.

正确性:基于 垂径定理 与 勾股定理,可以发现 半弦长 为 r2−d2,其二倍即为弦长.

该公式可以将 难求的弦长 转化为 易求的弦心距.

求直线 x−3y+23=0 被圆 x2+y2=4 截得的弦长.

弦心距为 12+3223=3,圆的半径为 4=2.

因此半弦长为 22−32=1,弦长为 2.

解决弦长问题,核心的几何结构是 弦心距 与 半弦长 为直角边,半径 为斜边的直角三角形,后文称之为「弦三角」.弦三角不仅能求弦长,还可以 处理很多与弦有关的条件.比如 ⊙C 的弦 AB 中,

- ∣AB∣(弦长条件).

- ∠ACB(圆心角).

- △ACB 的面积.

- CA⋅CB(即 r2cos∠ACB,重点仍然是圆心角).

这些条件都要联想到 弦三角,从而简化运算.

已知 P(1,−1) 为圆 x2+y2−6x=0 的弦 MN 的中点,求弦 MN 所在直线方程.

设圆心 C(3,0),根据垂径定理,不难发现 MN 是一条 经过点 P,法向量 PC 的直线.

PC=(2,1),点法式给出

MN:2x+y=2×1+1×(−1)=1即 2x+y−1=0.

已知直线 l:mx+y+3m−3=0 与圆 x2+y2=12 交于 A,B,过 A,B 分别作 l 的垂线与 x 轴交于 C,D 两点,若 ∣AB∣=23,求 ∣CD∣ 的值.

∣AB∣=23 为弦长,考虑转化为弦心距.

半弦长 3,半径 23,勾股可知弦心距为 3.

因此圆心 (0,0) 到直线 mx+y+3m−3=0 的距离为 3,解得 m=−33.

因此 l:y=33x+23,画图:

当然,我们可以选择将 A,B 的坐标算出,然后作垂线,再求 C,D 的坐标,最后计算结果.但是不要忘记:我们还有通常比解析法更简单的几何法.

作垂 CE⊥BD 交 BD 于 E,则四边形 ABCE 构成矩形,∣CE∣=∣AB∣=23.

而 l 的斜率为 33,倾斜角为 6π,又 CE∥l,因此 ∠ECD=6π.

这样以来,∣CD∣=cos6π∣CE∣=4,计算完毕.

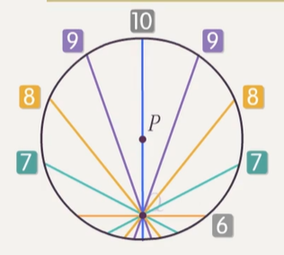

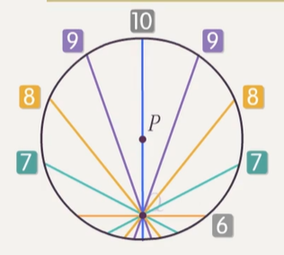

对于 ⊙C 和在 圆内 的一点 P,经过 P 的无数条弦中:

- 连接 CP.

- 弦长 最大值 为 直径,将 CP 两端延长至与圆相交时,该弦即最长弦.

- 弦长 最小值 为 垂直于 CP 的弦.

最大值的证明是显然的.最小值的证明,是考虑到半弦长 l 与弦心距 d 满足关系式

d2+l2=r2

当 l 最小时,d 应当最大,即 弦心距最大.

由于弦过定点 P,可知弦心距最大 ∣CP∣.上面的动画可以直观看出,任意弦的弦心距 ∣CH∣≤∣CP∣.

已知 ⊙P:x2+(y+23)2=25 被直线 x+my+2=0 被直线 x+my+2=0 截得的弦长为整数,求满足条件的 m 的数量.

直线拆为交点直线系 x+2+my=0,可知过定点 Q(−2,0) 且取不到 y=0,即 x 轴.

(−2)2+(0+23)2<25,可知 Q 在圆内,假设直线可以任意转动,根据结论:

- 弦长最大值为直径 10.

- 弦长最小值为弦心距等于 ∣PQ∣=4 时,此时半弦长为 52−42=3,弦长为 6.

根据对称性,弦长为整数的弦应有 8 条:

现在检验取不到的 x 轴是否对应这里的一条弦.弦心距为 23,此时半弦长为 13,不为整数,因此不对应这里的弦.

因此 8 条弦均能取到,而一条弦对应一个参数取值(在交点直线系已给出证明),答案为 8.

⊙C 外一点 P 向 ⊙C 引出两条切线 PM1,PM2,切点分别为 M1,M2,求 ∣PM1∣ 与 ∣PM2∣.

可以联立求切点坐标,用两点间距离公式计算,但同理 很繁琐,完全不推荐使用.

更好的策略是:

- 切线长定理给出 ∣PM1∣=∣PM2∣,这两个一致的长度统一称作 切线长.

- 计算 P 到圆心 ⊙C 的距离 d.

- 设 ⊙C 半径为 r,则切线长等于 d2−r2.

上面的做法根据 过切点的半径与切线垂直,由勾股定理易得.

切线长 对应的几何结构是 半径、切线长 为直角边,点心距 为斜边的直角三角形,下文称之为「切三角」.与弦长类似,只要遇到 有关圆的切线长 的条件,就可以考虑利用切三角转化为 点心距 的条件.

已知 ⊙M:(x+1)2+(y−2)2=1,点 P 在直线 l:y=x−1 上,设半径为 5 的 ⊙N 与 ⊙M 相离,过点 P 分别作 ⊙M、⊙N 的切线,切点分别为 A、B,若对任意点 P 均有 ∣PA∣=∣PB∣,求圆心 N 的坐标.

设 P(p,p−1),将切线长条件处理为点心距条件:

∣PA∣=∣PB∣⟺∣PA∣2=∣PB∣2⟺∣PM∣2−12=∣PN∣2−52设 N(m,n),则

(p+1)2+(p−1−2)2−12=(p−m)2+(p−1−n)2−52该方程应对任意 p∈R 恒成立,将其整理为 p 为未知元,m、n 为参数的方程:

2(m+n−1)p+33−m2−n2−2n=0因此有

{2(m+n−1)=033−m2−n2−2n=0解得 {m=5n=−4 或 {m=−3n=4,即 N1(5,−4),N2(−3,4).

根据 ⊙N、⊙M 相离,∣NM∣>6,可舍去 N2,N(5,−4).

对于 ⊙C 和在该圆外的一点 P,从 P 出发可以作 ⊙C 的两条切线,从而形成两个切点 A 和 B.AB 连接得到的弦称作 切点弦.

切点弦 综合了 切线 与 弦 两个元素,就同时涉及到了「弦三角」与「切三角」两个结构.

结论:点心距 ∣PC∣ 越大,切线长 ∣PA∣ 越大,切点弦 ∣AB∣ 越长.

∣PC∣ 越大,切线长 ∣PA∣=∣PC∣2−∣AC∣2 越大.

α∈(0,2π),此时 sinα 与 α 正相关,cosα 与 α 负相关.

∣PC∣ 越大,cosα 越小,sinα 越大,∣AC∣∣AM∣ 越大,∣AM∣ 越大,∣AB∣ 越大.

已知圆上一动点 (x,y),求 mx+ny 的值域.

可以转化为 mx+ny=t 何时与已知圆有交点,转化为直线与圆有交点(相交或相切)求参数问题.

x2+y2−8x−6y+21=0 上一动点 P(x0,y0),求 2x0+y0 的取值范围.

设 2x+y=m,问题转为 m 取何值时,直线 2x+y−m=0 与给定圆存在交点.

配方得 (x−4)2+(y−3)2=22,圆心 (4,3),半径 2.

条件等价于圆心到直径的距离小于等于半径,即

22+12∣2×4+3−m∣≤2解得 m 值域为 [11−25,11+25],即答案.

两圆之间的位置关系共有五种:外离;外切;相交;内切;内含.设两圆半径分别为 r1,r2,两圆圆心的距离(圆心距)为 d,则:

- d>r1+r2 时,两圆 外离.

- d=r1+r2 时,两圆 外切.

- ∣r1−r2∣<d<r1+r2 时,两圆 相交.

- d=∣r1−r2∣ 时,两圆 内切.

- d<∣r1−r2∣ 时,两圆 内含.

特别地:

- 当 d=0 时,两圆互为 同心圆(它们的圆心相同).

- 当 r1=r2 时,两圆没有内含的情形,内切等价于重合.

确定两圆的位置关系,我们要比较 圆心距 与 半径和、半径差 两个量的大小关系.

已知两个圆 ⊙C1 和 ⊙C2,⊙C1 上有一动点 P1,⊙C2 上有一动点 P2,求 P1 和 P2 间距离的取值范围.

设 ⊙C1 半径为 r1,⊙C2 半径为 r2,圆心距 ∣C1C2∣ 为 d,所求 ∣P1P2∣ 距离为 a.

根据两点之间线段最短,有:

⎩⎨⎧∣P1C1∣+∣C1C2∣+∣C2P2∣≥∣P1P2∣∣C1P1∣+∣P1P2∣+∣P2C2∣≥∣C1C2∣∣P1P2∣+∣P2C2∣+∣C2C1∣≥∣P1C1∣∣P2P1∣+∣P1C1∣+∣C1C2∣≥∣P2C2∣

即

⎩⎨⎧r1+d+r2≥ar1+a+r2≥da+r2+d≥r1a+r1+d≥r2

综合 a≥0,整理得:

max(∣r1−r2∣−d,d−r1−r2,0)≤a≤r1+r2+d

现证明最小值 max(∣r1−r2∣−d,d−r1−r2,0) 和最大值 r1+r2+d 均能被取到,并说明取到时的情形.

左图为两圆 相离 时的情形.

- 绿色的 P1P2 点对距离取到最大值 r1+r2+d.

- 红色的 P1P2 点对距离取到最小值 max(∣r1−r2∣−d,d−r1−r2,0)=d−r1−r2.

中图为两圆 相交 / 内切 / 外切 时的情形.

- 绿色的 P1P2 点对距离取到最大值 r1+r2+d.

- 此时两圆存在交点(紫点),令 P1P2 同时落在同一个紫点上,可取到最小值 max(∣r1−r2∣−d,d−r1−r2,0)=0.

右图为两圆 内含 时的情形.这里设 ⊙C1 内含 ⊙C2.

- 绿色点 P1 和橙色点 P2 间距离取到最大值 r1+r2+d.

- 红色点 P1 和橙色点 P2 间距离取到最小值 max(∣r1−r2∣−d,d−r1−r2,0)=r1−r2−d.

交换 ⊙C1 和 ⊙C2 便为 ⊙C2 内含 ⊙C1 的情形,此时最小值取到 r2−r1−d.综合考虑最小值为 ∣r1−r2∣−d.